2495天刑满,刺死霸凌者的男孩已不再是少年(组图)

要是没那件事,今年6月,22岁的陈泗翰大概会从一所大学的计算机专业毕业。这个春天,他会和大多数同龄人一样,忙于写论文、找工作。

陈泗翰出事前与母亲的合影

现实则是,4月8日上午,他在母亲李荣惠陪同下,在贵州省黔南州福泉市司法局办理了解除社区矫正的手续。

八年前,他因刺死一位霸凌他的同学入狱,刑期2495天,从15岁到22岁。现在,他终于自由了。

发生刺伤案件的巷子已装上门禁

重获自由

2021年4月8日,是陈泗翰假释期的最后一天。

上午十点,他随母亲李荣惠一起到司法局办理了解除社区矫正的手续。下午,在母亲的安排下,他泡了温泉,理了头发。母亲比他更在乎这样的仪式感,“要把霉运都赶走!”

假释出狱这半年来,父母很少见到陈泗翰笑。他们彼此不再讨论以前发生的事,生怕触及对方的痛处。父亲陈善坤试着问过他一次,“那件事,有什么想聊聊的吗?”沟通在陈泗瀚生硬的回绝中结束,“没啥好说的”。

事情总还是摆在那里。

2014年4月30日,在瓮安四中读初三的陈泗翰被“校霸”李浩选中,成为霸凌对象。在食堂排队时,李浩几次故意去踩他的脚,由此发生肢体冲突,陈泗翰被七八个人围着打。

之后,李浩等人分别在课间和中午找到陈泗翰挑衅,多次提到要“单杀”——一人一刀对决。

下午放学,陈泗翰没有等到约定好来接他的表哥,被李浩等人从五楼教室一路拽进校外的巷子,进入没有监控的花竹园小区。在那条小巷里,一位同样被欺负的男生,往他衣服口袋里塞了把卡子刀。

之后,陈泗翰和李浩分别拿出了刀,这两位瓮安少年也成了社会新闻的头条。陈泗翰背部被刺伤,病危入院,李浩因主动脉破裂导致急性大失血死亡。

陈泗翰始终坚持自己没有“单杀”的想法,刀子也是别人塞给他的。但法院判决认定的事实是,陈泗翰准备了卡子刀,主观上有伤害对方的动机和故意。他最终被判犯故意伤害罪,获刑8年。

去年,陈泗翰因表现良好获得假释。刚出狱的时候,他又黑又瘦,一米八的个子,只有一百斤出头的体重。身体状态也不太好,脸上痘痘很多,背部满是湿疹。

半年来,母亲李荣惠用四处听来的方法给他调理身子。她摘来艾草、三角枫等中药材,给陈泗翰煮水泡澡,每天早上给他熬小米粥,泡西洋参茶。现在,湿疹慢慢消下去,陈泗翰脸上也终于有了些血色。

“别说陈泗翰了,孩子他爸最近气色都好多了。”李荣惠笑道。工友们也发现,儿子回家后,陈善坤变得爱笑了些。

陈思瀚出狱前,陈善坤特意把一头白发染成了黑色,避免儿子担心。即便如此,陈泗翰还是明显察觉出父亲的变化。父亲在家里话少了很多,也迟钝多了,说话时聊着一个话题,总会不着边际地引到别的话头上去。他以前可是老家村寨里的“金牌调解员”,村里有什么解决不了的冲突总会招呼他回去帮忙。母亲也老了很多,以前那股子要强的劲儿消失了。

这半年中,陈泗翰偶尔也会跟父母聊起在少管所的事。他讲起有次过节,少管所食堂炒鸡肉,食堂阿姨不知怎么的,给他打的全是鸡屁股。说起这段经历,大家都笑了起来,陈善坤听得有点心疼。

4月8日假释结束这天,李荣惠晚饭点了酸汤鱼,和亲戚一起为陈泗翰庆祝。“祝陈泗翰以后一切顺利!”倒满葡萄酒的杯子碰撞在一起。

从15岁到22岁,陈泗翰已经比妈妈高出一头,但走在街上,他还是会挽起妈妈的手

申诉

刑期结束了,事情还没有画上句号。

李荣惠说,全家会坚持申诉下去。陈泗翰当年的行为到底是故意伤害还是正当防卫,这是关乎整个家庭尊严的事,“这件事有了回应,这个家才能回归正常生活”。更现实一些,以后陈泗翰不论是找工作还是找女朋友,有案底总还是会有影响。

事实上,影响早就发生了。事发后,不论身处高墙内外,一家人都背上了巨大的压力。

收到一审判决的那天,夫妻俩从法院回来,躺在床上哭了整整一天。有时走着走着路,李荣惠整个人会毫无预兆地塌在地上。请了两个月假后,单位解聘了她。

三年前,李荣惠在姐姐们的建议下开始学太极,释放些心中的郁结。陈善坤有些生气,觉得她开始发展新的爱好,是不是打算放弃儿子了?直到现在,李荣惠觉得丈夫仍陷在自责中,“作为父亲,没能力帮助儿子,他觉得自己很窝囊”。

他们的房子也没了。出事后,医药费、赔偿款,都需要他们自己承担,家里的房子廉价抵押了20万。过去5年,一家人寄宿在姐姐开的宾馆阁楼里。直到去年陈泗翰假释回来前,李荣惠才在亲戚的帮衬下贷款买了套廉价的回迁房,装修费也是姐姐资助的。

出事后,李荣惠曾在瓮安目睹了几个初中生的霸凌事件。她看到十几个学生追打着一个人,从学校大门,沿着一条三四百米的商业街打了下来,打头的人手里还拿着一把20多公分长的西瓜刀。那孩子被人重重踢了一脚,倒在李荣惠面前不到一米的地方,额头、鼻子、嘴角都被揍出了血。李荣惠赶忙找到一个隐蔽处,打了电话报警。两分钟内,警察赶到现场。这时候,被打的孩子已经被施暴者带走,没了踪影。

这个场景在她脑海里反复回旋,她会把受害者想象成陈泗翰。她有时想,要是儿子当时手里没拿刀,死掉的可能是他吗?”

2015年1月22日,二审维持原判后,她向黔南州中院、贵州省高院都提交了申诉材料。州中院和省高院分别于2015年、2018年驳回申诉,一致认为一审判决“事实清楚,适用法律正确,量刑适当”。

去年9月3日,最高法、最高检和公安部发布了一份关于依法适用正当防卫制度的指导意见,其中提到,对于符合正当防卫成立条件的,应当矫正“谁闹谁有理”“谁死伤谁有理”的错误做法。并且,“双方因琐事发生冲突后,一方又实施不法侵害,对方还击,包括使用工具还击的,一般应当认定为防卫行为。不能因为行为人事先进行防卫准备,就影响防卫意图的认定。”

李荣惠觉得,这好像就是按着陈泗翰的案子写的。这也给了她继续申诉下去的信心,“都已经等了这么久,还怕什么?”今年3月初,林丽鸿向最高院提交了申诉材料,目前仍在等待回复。

入狱之前,陈泗翰是学校评选的“文明学生”

落差

6年时间,外面的世界变了很多。重回社会,陈泗翰需要慢慢适应。

有时候,陈泗翰还像是活在十多岁的年纪。同33岁的堂哥坐在一块,他会跟小时候那样亲昵地搂住他。和妈妈一起出门,陈泗翰会主动握紧她的手,李荣惠跟他开玩笑,以后有了女朋友,可不能再牵妈妈的手,“女朋友会叫你‘妈宝男’的”。

假释后,家人给陈泗翰新买了台智能机,注册了微信。聊天时,陈泗翰给同学发了个“呵呵”过去,同学纠正他,“不能发‘呵呵’,会有点奇怪”。后来他又被告知,“嗯嗯”也不能发,会显得你很不耐烦。“以前可不用这么有心机地去想一个词”,陈泗翰挠了挠头。

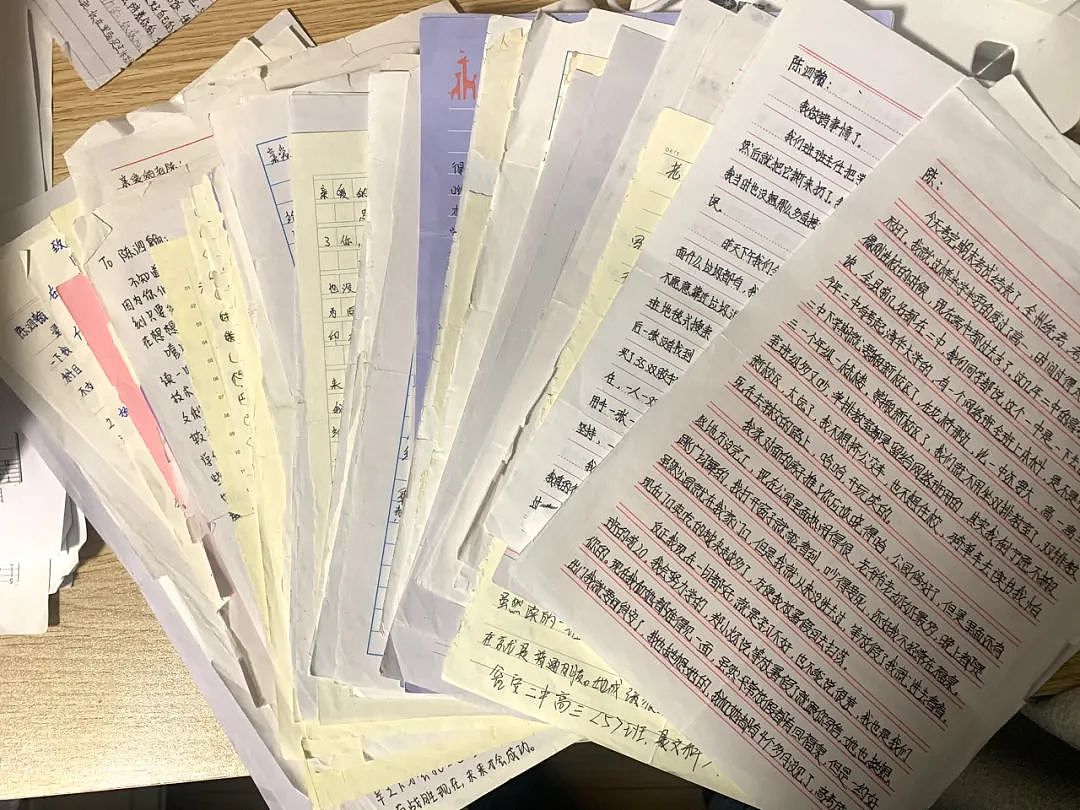

在少管所时,初中同学们陆续寄来的100多封信是他的精神支柱。晚上睡觉时,借着走廊微弱的灯光,他会拿出信件来反反复复地读。这让他知道,他起码没被同学们遗忘。这些书信,现在就摆在他房间的书桌上。

和陈泗翰聊天的大多数时候,他都很平静,从脸上很难看出喜怒。唯独提起没有画上句号的初中生活,陈泗翰就变得兴奋起来,手舞足蹈地比划着。

从小,陈泗翰对吃的、玩的没多大兴趣,就喜欢钻研功课。他印象里,化学很简单,只要背熟那些化学方程式就可以了;做物理题最容易粗心,分析物体的受力情况时,重力、浮力、压力、摩擦力……一不小心就会漏掉;他最喜欢的是数学,老师还没教呢,自己就开始提前写作业了。

以前,班里按名次选座位,陈泗翰总和名次排在前几的朋友凑在一块,大家研究数学题时,有时候自己做出来,别人都不会,“特别有成就感”。

他记得清楚,年级排名最差的一次考试,全初三1000多名学生里他排到了300名开外。那次是因为数学题没来得及做完,“那时间根本不够用!”陈泗翰懊悔地拍了拍大腿,说起来,好像是发生在昨天的事。

出狱后,陈泗翰感觉到和同学间的关系变得微妙起来。互相间的感情还在,只是“共同语言”消失了。初中同学们大多分散在全国各地上大学。没上大学的,已经订了婚。

大多数同学,他都没再联系。微信上的几个铁哥们,也只是过节时借着祝福聊上几句。“最近在干嘛?”“有在学什么?”来回寒暄几轮,对话很快就结束了。

从15岁到22岁,陈泗翰的整个青春期都在少管所里度过,跟同学们相比,他错过了很多东西。

最初的一年多,是少管所最难捱的日子。他还记得,当审判长向他宣布8年刑期的结果时,他一下就懵了,大脑一片空白,眼泪无意识地流下来。“我后来想明白了,既然靠自己的能力没法改变现状,那为什么不好好活着呢?”

于是,他在少管所里尽可能多地学习,希望缩小和朋友间的差距。他从小就喜欢计算机,好奇“大数据”,在少管所里面报了计算机专业的中专。

但少管所里的计算机专业,更像是“台式机的维修与组装”。探视的时候,陈泗翰让家人给他带过C语言的教材,学了段时间,他发现没有实践,光看书还是不行,“你需要去验证写的代码是否正确”。

他成了少管所里的“模范囚犯”:给监狱的报纸投稿,自学写诗、弹吉他,也参加唱歌比赛,加入“音乐班”,学习萨克斯。也因此,他获得了两次减刑。去年5月,代理律师林丽鸿向检察院提交了陈泗翰的假释申请,顺利获得批准。

出来后,他还是明显感受到和同学之间的差距。前几天,一位同学在朋友圈发布了考上研究生的喜讯,陈泗翰把这事告诉母亲。“嗯,我也看到了,还给他点了个赞”,李荣惠回应。

之后,母子俩陷入沉默。

在少管所期间,同学写来的100多封信是他的精神支柱

“好想爱这个世界啊”

陈泗翰还在少管所里考了法学专业的大专。获得假释后,代理律师林丽鸿让他当了自己的实习助理,做些律所里的工作:写法律文书,编辑律所微博、公众号的内容。

少管所的生活完全由教官安排,和社会脱节。林丽鸿说,一开始,陈泗翰甚至不理解“工作”意味着什么。有时候手头的任务没时间完成,他压根不会想到要跟同事交接工作。等到任务已经过了时限,同事再去催他的时候,他才会给出理由:今天给亲戚辅导功课,又或是帮妈妈洗了碗。一些常识性的认知需要重新建构,例如,一项工作任务必须要有结果和反馈;如果你要请假,就必须遵守单位的制度。

实际上,陈泗翰服刑期间也有自己的“工作”。在少管所里,他是狱友们口口相传的“最文明组长”。

他在新犯区当了两年多的组长,前后管理过四五百个犯人。一开始,教官不信任他,因为组长们大多“以暴力服人”,以陈泗翰内向、温和的性格,恐怕很难压住。

出于组长的职责,每个新犯进来,陈泗翰都需要了解他们涉及的案情。抢劫、故意伤害和强奸,是少管所里犯人最常见的罪行。

陈泗翰尝试着去理解这些少年犯,他们当中有父母离异的、有遭遇家暴的,还有留守儿童。陈泗翰觉得,这些人大多心眼不坏。很多孩子是受到家庭影响,跑出来和社会上的混混们接触,自然而然沾染了不良习气。“他们觉得欺负人有种快感,伤害别人,名号就能响亮起来,谁都不敢惹”。事后想起来,他们大多觉得当时的想法“太幼稚”。

陈泗翰说,“缺爱”是他们的共同特点,有时候,给他们点小恩小惠,“哪怕给包干脆面,他们都会感激到不行”。

除了需要与人接触的公事,在少管所里,陈泗翰还是喜欢一个人静静待着,发呆,看书,练吉他,或者写诗。

组里也有人在陈泗翰的影响下开始学习。有位比陈泗翰年纪大些的狱友,小学没上完就出去打工,在社会上混了七八年,来向他请教数学题,“这除法我活这么久都不会,你快教教我”。

记者问起,这些少年犯是否会让他想起李浩?陈泗翰只是说,李浩这个名字很少再在他头脑中出现。

出狱后,陈泗翰和一些狱友还保持着联系,他们大多去了外地打工。陈泗翰也在律师助理的工作上有了长进。

现在,他已经可以独立制作公众号推文了。今年315,他给团队公众号制作了3篇消费维权的文章,这需要他自己在网上寻找案例,然后查找相关法律法规进行分析。写好文章后,通过审核,再自己排版。大多数时候,一篇推文他都会在手机上预览数十次。

他还尝试着写了份行政复议书 ,花了五六天的时间修改,总算成了型。光是修改格式,就来回调整了3遍,“更不用说内容了”。接受采访的时候,陈泗翰从手机里调出这份文件,上下滑动着浏览,“我都不敢相信,这都是我写的”。

假释结束后,林丽鸿给他发去了一份正式聘用他为助理的offer。

去年律所的年会上,他远程连线,拿着吉他弹唱了一首华晨宇的《好想爱这个世界啊》。

“被压抑的情绪不知如何表达 /无论我 在这里 在那里/ 仿佛失魂的虫鸣 / 却明白此刻应该做些努力”

吉他弹唱中的陈泗翰

矛盾与平衡

陈泗翰原本预想,假释出狱后,自己的人生轨迹会重新回归正常:和父母安安静静地在一块生活,自己也开始准备“专升本”的考试。

他的计划在假释出狱那刻宣告结束。当天,他就接受了两位记者的采访。从那时候起,李荣惠和律师商量,全家人都开始实名接受采访。

陈泗翰不喜欢自己真名出现在新闻里,即便案子最终改判,也不希望别人议论他。眼下,全家人的生活似乎又都围着过去的事情回旋,这不是他喜欢的状态。他已经为过去的事情付出了代价,不希望再影响自己的未来。

假释期满的最后几天,记者的到访又频繁起来。李荣惠提前给儿子做思想工作,“以前都是妈妈在跑,现在你出来了,你就得是主角了,这是你必须要面对的事”。

李荣惠相信,儿子心底里是希望继续申诉的。她瞥见过好几次,陈泗翰会在关于他的报道下面,翻阅评论。

在少管所的六年,他更多是在想好好表现,努力减刑。对于这件事是否能再审、改判,不敢寄予太大的期待。

半年来,他看到父母已经付出的心血,他也不愿让这些努力白费。推动案子重审,给自己逝去的青春一个说法,也是他的愿望。

只是,正视过去和寻找自己的未来,两件事总会在头脑里打架,陈泗翰的想法总也来回波动。

前一天,他说内心排斥媒体的曝光,以前的事频繁出现,“让人特别烦躁”;隔一天,他又说不排斥记者,“报道可以让更多人知道我不是真正意义上的杀人犯”。到底哪种想法才是准确的,他也说不清楚,“一半一半吧”。

陈泗翰明白,申诉的路注定漫长,但“不可能一直纠结这件事,而失去做其他事情的时间”。如何寻找到两者之间的平衡,是他现在要做的功课。

陈泗翰不怎么与人诉说心里事。即便是和父母,也很少提及自己的想法和顾虑,他觉得,只有自己是亲身经历的人,没有人能完全体会他的心情。

他的压力还是很大,他说不清压力到底来自哪里,或许有来自父母的,来自社会的,也有自己给的。

他常自己独自待在十平米的卧室里,书桌上放着他从少管所里带出来的书信、记者们送来的书,还有他自己买的一套Python编程教材。最近要处理自己案子的事,吉他练得没以前勤快,手指没以前有力了。

没事的时候,他喜欢坐在床沿,透过窗户望向远方,发发呆,心情就平和多了。

他和父母约定好,过些日子,要去趟铜仁的梵净山。晚上,他要静静地躺在帐篷里,欣赏广阔的星空。

+61

+61 +86

+86 +886

+886 +852

+852 +853

+853 +64

+64